「PrismX」の屋号の意味は、個別サービスの1つではなく

BPR業務改革全体の根底にある考え方です

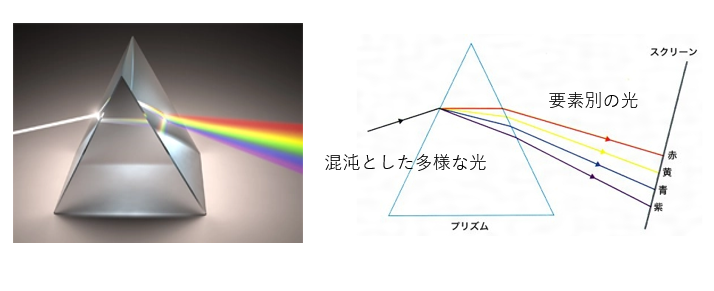

光学素子「プリズム」は上図の様に、混沌とした光を要素別の光に分光する作用があります。

この作用を、モノ作りやコト作り企業でのドキュメンテーション(情報伝達)に於ける合理化・効率化に適応する業務改革のプロジェクト名として採用し推進してきたものです。

1. 現状の課題

企業の業務プロセスでは、上流部門から下流部門へと、例えば 企画→要求仕様→設計仕様→製造→サービス部門へと)情報が流れる中で、多くの課題が発生します。

- 定義書の完成リリースが遅れ、後続部門が情報不足に陥る

- 文書の建て付けが整理されておらず、必要な情報を探すのに時間がかかる

- 変更管理や影響分析が困難になる

- それらは企業全体でのコンカレントなエンジニアリングの妨げになっていました

2. PrismXの解決策(文章体系の構造化と連携)

- 光学素子「プリズム」には、混沌とした光を 要素別の光に分光する作用があります。

- この作用の概念をヒントに、情報の整理・階層化・タグ付け・トレーサビリティの強化を通じて、ドキュメンテーションの効率化を実現し、業務改革を推進するプロジェクトを「PrismX」と名付けて推進してきました。

- それら各定義書は、要素として分解するなら、規定化された章立てになっている事が多いと思います。例えば商品企画書で言えば、名称、市場動向、ユーザーニーズ、戦略、必要な技術、日程、コスト等である。つまり項目毎にタイトル、サブタイトル、本文、説明図 等に分類されます。

- 従って項目毎にそれら「タグ」を付与する事で、上記プリズム作用と同じく、構造化された文書となります。 これがPrismXの根幹であり、業務改革の鍵になります。

- また更に、予めタグが付与されたテンプレート(紙文書で言えば「書式」と同じ)に各要件を記述して行く事で、各項目の内容をリアルタイムに伝達し、後続部門が情報不足に陥るリスクを低減できます。

- またそれら各要件と要件の間には 因果関係(IN/OUT関係)も存在するので、そこにトレーサビリティを付与する事で、無駄のない変更管理や影響範囲の特定も可能となります。

3. PrismX の効果を活かすためには?

もちろん、これらは紙による伝達では成し得なく、共有クラウドの活用が不可欠です。

PrismXの理念を最大限活かすためには、以下のような実践が求められます。

- 文書をタグベースで識別管理し、検索性を高める。

- 文書の版数管理をルールに基づいて展開する。

- 部門間の情報共有ルールを明確にする。

- 変更管理プロセスを整備し、影響分析を迅速に行なう。

- 現在では、クラウドベースで機能する様々な要件管理ツール、PLMツール等があります。

これらツールを導入してしまってから「さあ何が出来るか?」という、ツールに支配されてしまうなら、改革は上手く行きません。 - 部門間でのドキュメンテーションの課題や策定ルールを明確にしながら、かつ小規模なトライアル(モデリング)を展開しながら、ツールの最適化(設定)を明確にしていくべきです。

その為の文書体系やプロセスと言った仕組みのグランドデザイン、そしてITツールのグランドデザインを構築して行くなら、企業全体は最適な改革が推進できる筈です。